久久公益節:攜手慈善機構與捐贈者重塑公益

小閆老師是雲南省的一名教師,長期耕耘在教育助學第一線。除了教師的本職工作,她還是中國兒童少年基金會一線執行機構負責人。過去,她常要背着大筆現金,奔走於雲南腹地,將助學金親手交到當地女孩手中。這項任務意義重大,卻也讓她承受着巨大壓力和風險:帶着現金坐車,她必須時刻擔心資金安全,萬一出了意外,怎麼向學生和捐贈者交代?

如今,依託久久公益節和數碼公益平台,這些助學金可以安全、透明且便捷地直達學生的微信支付賬戶。小閆老師再也不用為繁瑣的行政流程和資金安全擔憂,她可以把更多時間和精力放在陪伴、指導和支持學生身上。

對於像小閆老師所在的這類慈善機構而言,更簡單安全的善款發放流程提升了機構的公信力,也讓捐贈者與機構之間的關係更加緊密,更讓工作人員能聚焦核心任務——切實幫助受助群體。對於捐贈者而言,能夠實時看到善款的去向,也讓他們更為放心。

小閆老師的故事,是全國無數善心善行的縮影。正如久久公益節伴隨着公益行業成長發展,今年已邁入第十一個年頭。

從網上小規模試水到輻射全國

最初僅為期三天的網上募捐活動,如今已發展成為一場長期公益行動,持續拓展着捐贈者與慈善機構的互動方式。該平台將捐贈融入日常生活,通過技術賦能,讓善意傳遞變得更便捷、更透明、更具吸引力。

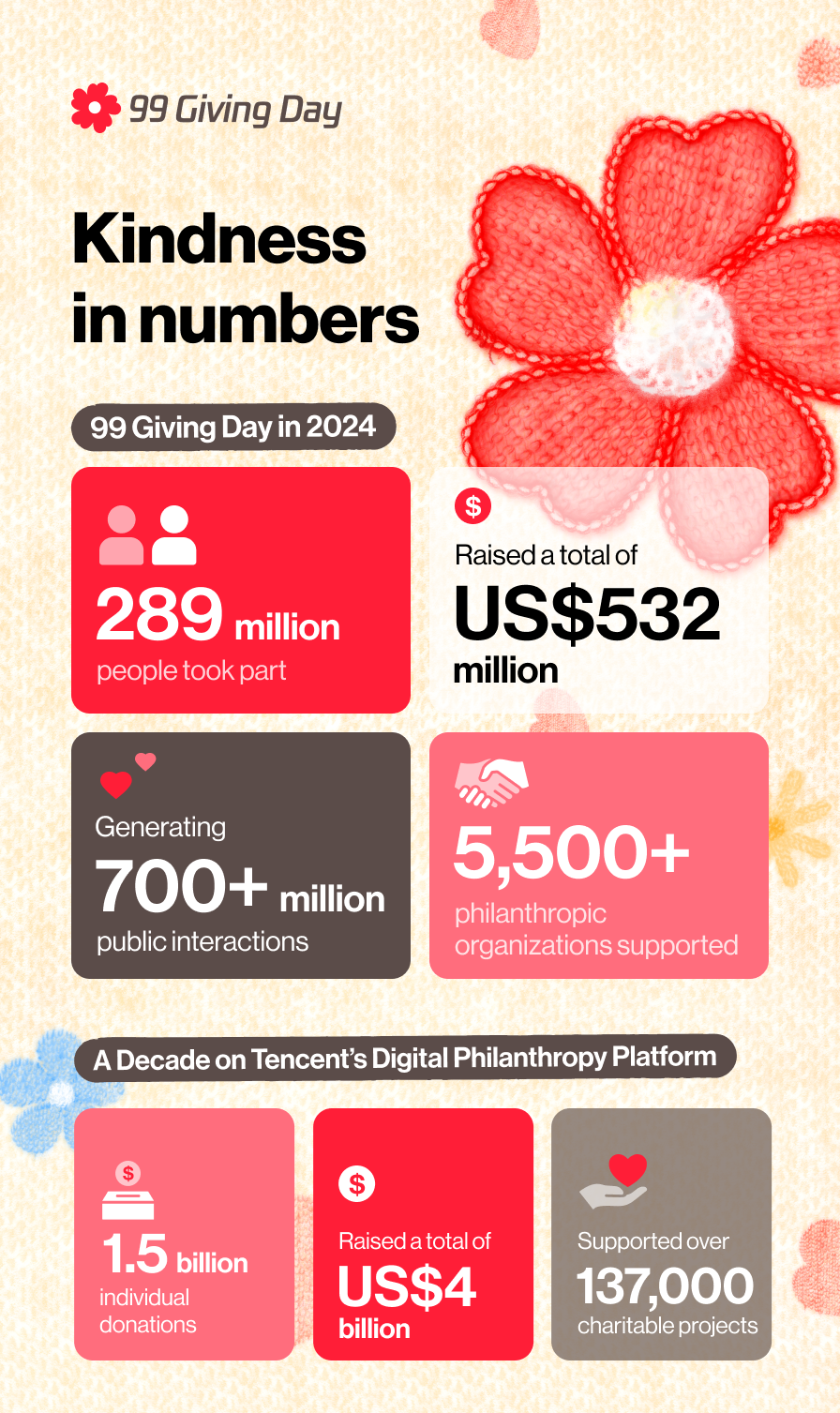

單計2024年,參與人數就達到2.89億,共募集善款5.32億美元,產生的善行超過7億次,個人捐贈達4,600萬筆,惠及逾5,500家慈善組織。過去十年間,騰訊公益平台累計促成15億筆捐贈,向超過13.7萬個慈善項目輸送資金超40億美元。

久久公益節的成效與影響力源自騰訊的數碼生態。通過微信、QQ,以及騰訊的遊戲、影片、音樂、雲端服務與AI等工具,捐贈已經像網上社交互動一般融入人們的日常生活。用戶可在購物付款、遊戲娛樂或觀看影片時隨手捐款——既降低了捐贈門檻,也讓慈善融入生活。

從募資到賦能

隨着久久公益節不斷發展,其重心已從一次性捐贈擴展至為慈善組織進行長期能力建設。以「分分捐」計劃為例,微信支付用戶可選擇將購物金額湊整捐贈或捐出一分錢,支持自己關心的公益項目。由此形成穩定的小額捐款流,支撐起了從提高鄉村教育水平到聽障兒童康復等各類項目持續營運。

考慮到當下捐贈者對透明度與時效性的期待,數碼化資金發放工具使捐贈者能夠即時追蹤捐款去向,查閱月度進展報告,還可通過互動論壇與項目方交流。受助人拿到捐款的週期從數月縮短至最快僅需10分鐘。

公益機構能夠精準呈現資金流向——無論是資助學生助學金、補充學校圖書館藏書,還是發放救助代金券——物流全程可從倉庫一直追蹤至受助人手中。這種富效率與透明的方式讓捐贈者能夠看到即時、可信的成效,從而使更多人成為長期捐贈者。

2025年,騰訊計劃向公益行業投入約2億元人民幣非限定資助金,開展數碼化培訓,並助力慈善機構與捐贈者建立更深的聯結。

此外,騰訊還推出了15款數碼工具,覆蓋項目跟蹤、透明化彙報及社群溝通等核心環節。這些工具幫助公益機構實現營運現代化,採用高效數碼系統,擴大服務範圍並留住捐贈者。

隨着AI能力不斷發展,更多機遇正在湧現。捐贈者可即時查詢項目目標、預算與進展的資料。AI輔助優化工具能幫助慈善機構提升項目設計與執行水平。共享知識庫則有助於組織積累組織經驗,推廣最佳實踐。

邁向互聯、可持續的公益未來

科技提升了公益的效率,但真正讓公益有溫度的,是每一位捐贈者的善意。這正是騰訊「小紅花」的意義所在。每一次捐贈後微信狀態欄亮起來的「小紅花」數碼徽章,都象徵着愛心。它既是對善意的嘉許,也是對他人的激勵。如此一來,點滴善意逐漸匯聚成可見的印記,不僅彰顯社會的同情與共鳴,亦守護受贈者的尊嚴。

隨着久久公益節步入第二個十年,這一歷程印證了可持續的公益不僅需要善意,更需依託讓捐贈更可靠的智能機制。

當人們借助科技加深彼此聯結時,當捐贈變得如發短訊般簡單時,公益不僅變得更加高效,也變得更有意義——即使最微小的善行,也蘊藏着改變生命的潛力。